こんにちは。えたばりゅです。今回は、沖縄を代表する海藻類海ブドウのちょっと面白いトリビアや美味しい食べ方などをご紹介しようと思います。ではでは、今回も最後までお付き合いいただけましたらと思います。

プチプチ食感海ブドウのちょっとお役立ちで面白トリビア

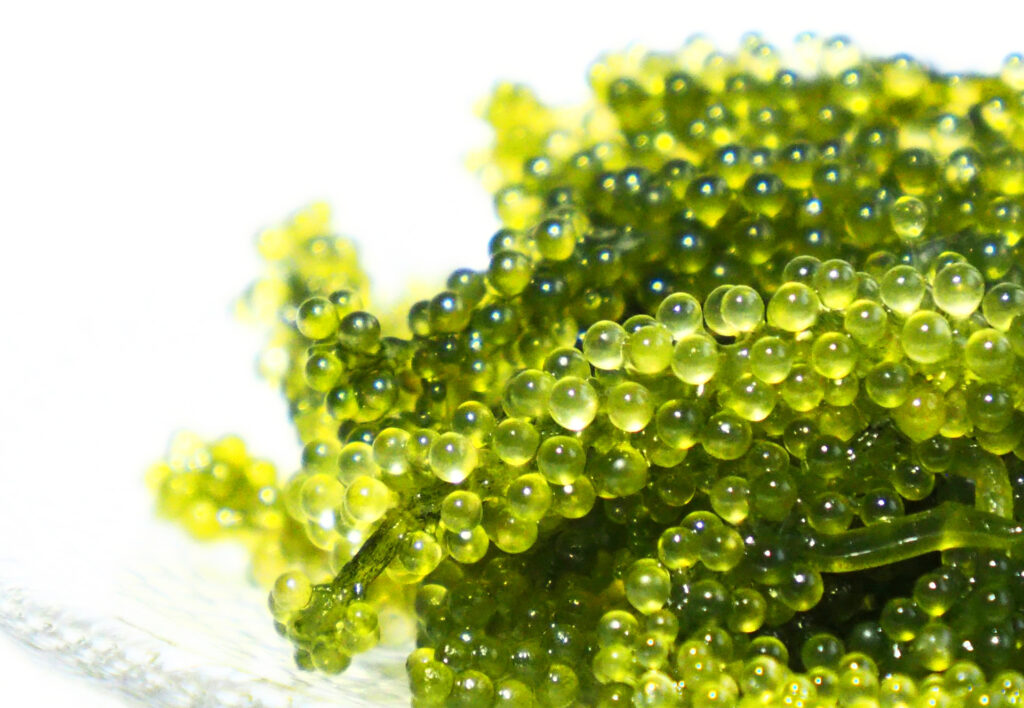

海ブドウ。噛むとはじけるようなあのプチプチとした食感が美味しいですよね。海ブドウは沖縄関連の催しなどでご覧になることが多いかと思いますが、そのイメージ通り、南方沿岸域に自生する海藻類で、東南アジアからニュージーランドにかけて分布しており、日本では南西諸島で採取されております。

最近では沖縄食ブームもあり、乱獲が少し懸念されておりますが、需要と資源保護の観点からも研究が進み、現在では沖縄県や鹿児島県、国外ではフィリピンやベトナムなどでも養殖がされておりますね。また、海ブドウは温度変化に弱いという特性があるというところを逆手に取り、温度管理が整った設備で養殖し、各地へと流通させるという考えから、石川県などでも養殖が試まれております。そして温度を安定化させるために養殖場ではビニールハウスが用いられることも多く、海産物としてはちょっと面白い特性を持っていたりもします。

海ブドウの美味しい食べ方

そんな海ブドウ、栄養素としては突出したものはありませんが、その成分のほとんどが水分ということもあり、カロリーは他の海藻類と比較してもかなり低めで、ヘルシーさとその代名詞ともいえるプチプチ食感が人気を博し、沖縄関連のイベントはもちろん、沖縄地方以外での魚介類コーナーでも見られることが多くなってきたのではないでしょうか。

海ブドウ自体にはそんなに味を感じる要素はないのですが、お醤油や三杯酢など、タレをつけながらサラダ感覚で食べられるほか、ダイコンのつまや青じそなどと一緒にお刺身のあしらえに添えられたりするほか、海鮮丼や海ブドウ丼など丼物、ワカメなど他の海藻類や魚介類と一緒に海鮮サラダにして食べても美味しく食べることができます。

そんな海ブドウなのですが、一つ注意点がございましてですね。ではでは、そちらも絡めて海ブドウのちょっと面白いお役立ちトリビアをご紹介していきましょう。

海ブドウのお役立ち面白雑学1.冷蔵庫保管はNG

海産物ということもあり、購入すると反射的に冷蔵庫で保管してしまいがちなんですが、海ブドウは冷気に弱くその代名詞でもあるプチプチ食感が急速に失われ、見た目的にもハリが無くなり、しぼんでしまいますので、保管する際には常温で保存するようにしましょう。温暖な海域の海藻類ですので、常温でも2日から3日は日持ちするので直射日光を避けて私たちが比較的快適と感じる温度で保存していただけるとよいかなと思います。また、味をしみこませるために醤油やタレに漬け込む、いわゆる漬けにもしたくなりますが、こちらもNG。長期間タレに漬けるとプチプチ要素が無くなってしまい、海ブドウの魅力がなくなってしまうので、食べる直前にタレやしょうゆなどをかけて食べていただければと思います。

海ブドウのお役立ち面白雑学2.海ブドウは通称

海ブドウはこの名前が広く出回っており、商品名としてもこの名前で定着しているのですが、実は海ブドウというのは通称名で、正式和名は「クビレズタ」というんです。意外でしょ。海ブドウの通称名の由来は可食部として流通している部分の小さな球状の見た目が由来ですが、ブドウというよりはどちらかというと、キャビアに似ているため、グリーンキャビアなどとも呼ばれておりますね。

海ブドウのお役立ち面白雑学3.実は単細胞生物だった海ブドウ

海ブドウは成長すると5mにも及ぶ、大きな海藻なんですが、実は最近の研究で、その体は一つの細胞から構成されている、巨大な単細胞生物ということが分かったんです。一般的に動物、植物に分類される種類は多細胞生物、また単細胞生物の性質上、あまり大きく成長しないというのが定説。これに一石を投じる海ブドウの存在はこのような学術的な面にもいても非常に珍しく、今後の研究の更なる成果が待ち遠しい存在と言えそうですね。ちなみに体を大きく成長させるのが難しいという、単細胞生物の問題を解決させるために海ブドウは一つの細胞に核を多数持つという特性を持っているようで、このあたりもなんと言いますか、非常に面白い特徴を持った生き物と言えそうですね。

最後に

いかがだったでしょう。今回は、プチプチ食感が美味しい海ブドウのちょっと面白くてお役立ちなトリビアなどをご紹介させていただきました。ぜひぜひ海ブドウを食す際にはその特性に思いをはせていただければと思います。ではでは、今回はこのあたりで。今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。